2025年6月23日、財務省の審議会(財政制度等審議会・財政制度分科会)において、介護・高齢者福祉の現場で密かに問題視されてきた「高額な紹介手数料」の実態が議題に上がりました。議論の中心となったのは、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)などへの入居を斡旋する紹介事業者の一部が、入居者の心身の状態に応じて不当に高額な報酬を得ているという構造的な問題です。

本記事では、紹介ビジネスの本来の役割と、そこに潜む制度の歪み、そしてこの問題がもたらす社会的・経済的な影響について掘り下げていきます。

本来の紹介事業の役割

紹介事業は、超高齢社会となった日本において、高齢者やその家族にとって重要な選択支援機能を果たしてきました。

認知症や身体的な不自由がある高齢者が、どのような施設で暮らせば安全で快適なのかを判断するのは非常に難しく、また制度も複雑化しており、一般の家族が自力で情報収集することには限界があります。こうした背景から、施設の特徴や費用、サービス内容などを整理し、本人のニーズに合った施設を紹介する専門事業者の存在は、多くの家族にとって頼りになる存在とされてきました。

財務省も今回の会合において「紹介事業自体は、高齢者を希望する住まいへ結びつける役割を果たしている」と、その社会的意義を認めています。

「誰のための手数料」なのか

しかし、問題の本質となっているのは、その紹介手数料の「高さ」と「透明性の欠如」です。

有料老人ホームなどの運営事業者は、紹介事業者に対して、入居が決まった際に報酬を支払います。この報酬は「紹介手数料」と呼ばれ、施設により相場は異なるものの、入居者1人あたり数十万円から、場合によっては100万円を超えることもあります。

特に、重度の介護が必要な高齢者ほど介護報酬が高く、施設側が得られる収益も大きくなるため、紹介事業者が「報酬目当てに重度の要介護者を優先的に紹介する」といった構造が生まれていると指摘されています。

このような構造では、紹介事業者が「手数料の高い施設」へと誘導するインセンティブを持つことになり、高齢者本人の希望や適正よりも、利益優先のマッチングが行われるおそれがあります。

財源は誰が負担しているのか

さらに深刻なのは、こうした紹介手数料の原資がどこから来ているか、という問題です。

施設運営者が紹介事業者に支払う手数料は、最終的には入居者の支払う利用料や、介護報酬・診療報酬といった公的財源に転嫁されている可能性があります。財務省はこの点を次のように指摘しました。

「本来であれば職員の処遇改善などに充てられるべき診療報酬・介護報酬が、税金や保険料を財源としているにもかかわらず、手数料に充てられているとすれば、重大な問題」

つまり、紹介事業者の利益のために、税金や保険料が間接的に使われているとすれば、それは国民全体にとって納得しがたい構図です。福祉のための制度が、いつの間にかビジネスの道具にされている現状に、政府も警鐘を鳴らした形です。

「悪質な紹介事業者」の定義と実態

では、どのような紹介事業者が「悪質」とされるのでしょうか。

たとえば以下のようなケースが報告されています:

- 本人の意思確認を十分に行わず、家族の意向のみで施設を決定。

- 入居後にトラブルが発生しても対応せず、連絡も取れなくなる。

- 手数料を得るために、必要以上に重度の介護が必要とされる施設を選定。

- 施設に「紹介手数料の分、月額費用を上乗せするよう」指導する。

これらはいずれも、高齢者の生活の質(QOL)を著しく損なう行為であり、紹介ビジネスの本来の目的から大きく逸脱しています。

必要なのは制度の見直しと透明化

今後、この問題に対してどのような制度的対応が求められるのか。

まず第一に必要なのは、紹介手数料の「上限規制」や「報告義務化」です。たとえば、厚生労働省や都道府県による認可制とし、適正な手数料の範囲を明文化することで、過剰な報酬を抑止することが可能です。

次に、入居者や家族への「十分な説明責任」も制度化すべきでしょう。どの施設に、どんな基準で紹介したのか、その際にどの程度の手数料が発生したのか、透明にすることは当然の義務です。

さらに、第三者機関による苦情受付窓口の設置や、トラブル発生時の調停制度の整備も必要です。現在は、泣き寝入りしている家族が多いという現実があります。

高齢者福祉の本質とは

紹介事業が果たす役割は大きく、その存在自体を否定するものではありません。しかし、そこで扱われているのは「人の人生の最終章」です。紹介されるのは「施設」ではなく、「生活そのもの」なのです。

制度の隙間に潜んだ利益追求型のビジネスが、税金や介護保険を原資とした制度を侵食している現状を見過ごすことはできません。高齢者本人の尊厳と権利を守るため、今こそ社会全体で問題の本質を見直し、持続可能で公正な福祉の在り方を再構築していく必要があるのです。

入居紹介業に代わる新たな仕組み─

─care-baseの「案件マッチング機能」が変える福祉の未来

これまで、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)などの高齢者施設への入居を希望する人々の多くは、民間の「紹介事業者」を通して施設を探してきました。しかし、近年その紹介事業における「高額な手数料」や「本人の意向に添わないのマッチング」などの問題点が社会的に指摘され、制度的な見直しの必要性が浮上しています。

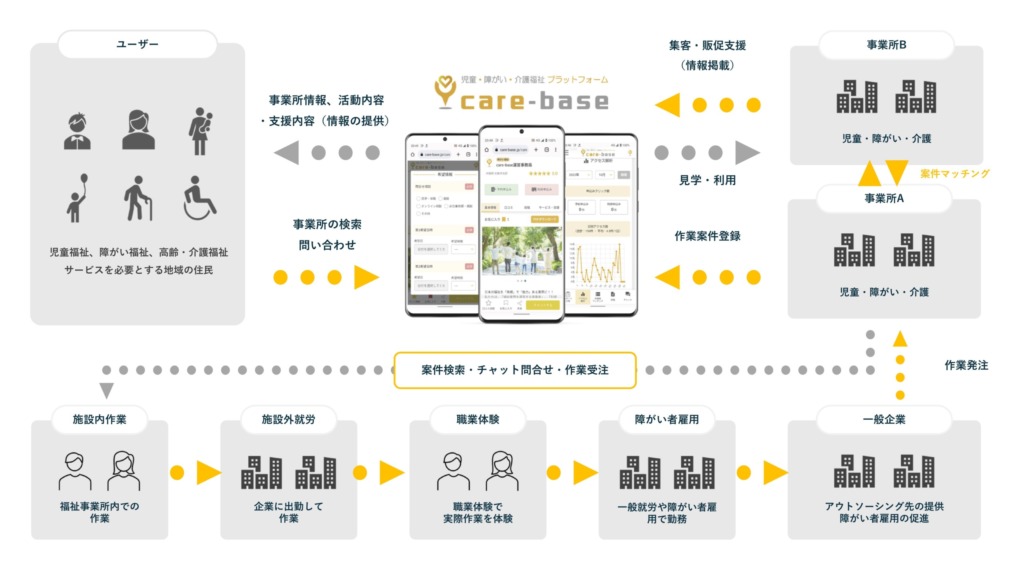

こうした中、新たな選択肢として注目を集めているのが、児童・障がい・介護福祉プラットフォーム「care-base(ケアベース)」の「案件マッチング機能」です。これは、単なる紹介を超えた、福祉現場の本質に即したマッチングシステムであり、入居者やその家族にとっても、受け入れ側の施設にとっても、公正で透明性の高い新たな仕組みとして期待されています。

本記事では、このcare-baseの案件マッチング機能がどのように従来の紹介業の課題を解決し、福祉業界にどんな変化をもたらすのかについて、詳しく解説します。

従来の「紹介ビジネス」の限界

民間の紹介業者は、施設に入居希望者を紹介し、その見返りとして施設側から報酬(手数料)を受け取るというビジネスモデルを取っています。しかし、ここでの問題は、紹介が「ビジネスとしての成約」になってしまい、紹介元が「より高い報酬を得られる施設」に利用者を誘導するインセンティブが働く点にあります。

その結果、以下のような弊害が生じていました。

- 本人の希望や生活状況が十分に考慮されない

- 手数料が介護報酬・税金から間接的に捻出される仕組み

- 過剰な営業や誤情報によるトラブル

こうした背景から、福祉の本来の目的を取り戻す新たな仕組みが求められていました。

care-baseの「案件マッチング機能」とは?

care-baseが提供する「案件マッチング機能」は、福祉業界特化のデジタルプラットフォームとして、事業所と利用希望者(またはその相談支援専門員等)との直接的なマッチングを可能にする仕組みです。

◎主な特徴

- 手数料ゼロ、透明性の高い仕組み

紹介料や成約報酬などのやり取りは一切発生せず、プラットフォーム上で「案件」と「空き状況」などの条件をオープンに閲覧可能。マッチング成立時にも追加コストは発生しません。 - 本人に寄り添った選択を支援

相談支援専門員やケアマネジャーが中心となって、本人の希望・状況・支援内容に合った事業所を検索し、複数の候補から慎重に比較検討できます。 - リアルタイムな情報更新

施設・事業所側は、自ら空き状況や受け入れ条件、対応可能な支援内容を定期的に更新可能。古い情報によるトラブルを防ぎます。 - チャット機能で直接やり取り

マッチング成立前後に、事業所と支援者がチャット機能を通して詳細な調整や確認を行えるため、迅速かつ柔軟な対応が可能になります。

マッチングの流れ

- 事業所の空き情報や受入れ条件をcare-baseに登録

- 支援者が募集・紹介「案件」(利用希望者の基本情報・希望条件)を登録

- マッチング候補が一覧表示される

- 双方が条件を確認し、必要に応じてチャットで調整

- マッチング成立後、見学・体験を経てサービス開始へ移行

このプロセスにおいて、どこにも「営業」や「紹介料」という概念は存在せず、情報と意思決定が完全に可視化された環境の中で進みます。

実際の導入現場での効果

care-baseのマッチング機能は、すでに障がい福祉分野を中心に多数の事業所で導入されており、次のような声が上がっています。

- 「急ぎの対応が必要な利用者をスムーズに受け入れられた」

- 「これまで繋がりのなかった事業所とも繋がれ、地域連携が深まった」

- 「相談支援専門員・ケアマネージャーと情報共有ができ、支援の質が向上した」

また、事業所側も「空きがあるのに埋まらない」というミスマッチの解消に繋がっており、特に人手不足で営業活動に時間を割けない小規模事業所にとって、大きな武器となっています。

福祉の“公共性”を取り戻すために

care-baseのような仕組みは、福祉を「ビジネスの手段」ではなく、「人の暮らしを支える社会インフラ」として見直す機運を後押しします。

国の予算や保険料を財源とする介護・医療報酬は、本来、現場で働く職員の処遇や、質の高い支援に使われるべきものです。紹介手数料という“中間マージン”を排し、支援現場に正当にリソースを循環させる仕組みこそ、持続可能な福祉制度の第一歩です。

care-baseが示す新しい「つなぐ」カタチ

福祉の現場は、今、大きな転換点にあります。高齢者や障がい者を「施設に送る」のではなく、「生活を共につくる」ために、マッチングの在り方そのものが問われています。

care-baseの案件マッチング機能は、単なる紹介ビジネスに代わる「公平で人に優しい仕組み」を提示しています。これからの福祉を、より公正で、より納得のいくかたちへと進めるために、こうしたプラットフォームの存在は今後ますます重要になっていくでしょう。